BX1

Les oubliés de la politique d'asile

Enquête | Persona non grata (1/3)

Par Safouane Abdessalem, avec le soutien du Fonds AJP pour le journalisme

En Belgique, le sujet des demandes d’asile est revenu au premier plan de manière particulièrement brûlante, notamment depuis l’attentat du 16 octobre 2023 à Bruxelles. Le terroriste était en séjour irrégulier, et sous le coup d’un ordre de quitter le territoire (OQT) depuis mars 2021, après le refus d’une demande d’asile fin 2019.

L’information a rapidement été relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux, le débat sur les OQT relancé, et l’amalgame entre terrorisme et migration revigoré.

Cette enquête vise à comprendre et éclairer, autant que faire se peut, la situation de ces personnes vivant sous OQT non exécuté.

► Lire aussi | Persona non grata (2/3) | “Fabrique de sans-papiers”

► Lire aussi | Persona non grata (3/3) | “Sans papiers, sans droits, sans abris”

Novembre 2024, centre-ville de Bruxelles

17 heures, les décorations de Noël viennent d’être installées le long de l’élégante Rue du Marché aux herbes. Ramin (le prénom a été modifié), un jeune Afghan de 19 ans, se prépare avant de rejoindre un restaurant indien situé à deux pas de la Grand Place. Commis de cuisine , il travaillera de 17h à minuit, pour 35 euros. Cela correspond à 4,35 euros par heure, 3 fois moins que lorsqu’il était en droit de travailler en Belgique, autrement dit depuis le 18 juin 2023, date de péremption de sa carte de séjour.

A compter de cette date, Ramin vit dans l’illégalité et ne dispose plus de droits. Une situation particulièrement compliquée qui en a poussé certains à commettre l’irréparable. En février dernier, L.M, un demandeur d’asile afghan âgé de 30 ans, s’est suicidé en se jetant dans un canal en Wallonie. Il attendait depuis près d’un an l’audience censée faire suite au recours qu’il avait introduit après sa décision négative de protection internationale. Comme Ramin, L.M avait quitté l’Afghanistan avant la prise du pouvoir par les Talibans, mais il estimait ne pas pouvoir retourner dans son pays. Dans les faits, les décisions d’octroi de protection aux afghans sont rares et ne concernent que des profils très spécifiques, tels des anciens membres des forces policières ou armées, certains profils ethniques ou des femmes seules. Ni L.M, ni Ramin n’en faisaient partie.

En Belgique, le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) est l’institution compétente pour l’examen des demandes de protection internationale, qu’on appelle également asile. Il existe deux types de protection.

- le statut de réfugié, défini par la Convention de Genève, est destiné aux personnes qui ont quitté leur pays d’origine parce qu’elles nourrissent une crainte fondée et personnelle de persécution en raison de leur nationalité, leur race, leurs convictions politiques ou religieuses, ou leur appartenance à un certain groupe social.

- la protection subsidiaire est destinée aux personnes qui, en cas de retour dans leur pays d’origine, courent un risque réel de subir des atteintes graves. Sont considérées comme atteintes graves : la peine de mort ou l’exécution, la torture, les traitements inhumains ou dégradants, une menace grave pour la vie d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

C’est précisément pour cette dernière raison que Ramin et LM n’ont pas obtenu de protection internationale. Si le CGRA considère la situation en Afghanistan comme étant problématique depuis le retour au pouvoir des talibans, il estime néanmoins que tous les Afghans ne courent pas un risque réel d’être persécuté en cas de retour. Pourtant Ramin persiste et signe : s’il venait à rentrer en Afghanistan, il serait bel et bien en danger de mort, puisqu’il a refusé en 2018 de rejoindre les talibans venus le chercher dans son village au moment où il y habitait.

Je suis resté deux jours dans la montagne (où étaient implantés les talibans,ndlr). Je suis revenu à la maison pour le dire à ma famille : “Pourquoi t’as été là-bas ?” Mais je n’ai pas eu le choix c’est lui (ndlr le taliban) qui m’a envoyé là-bas. Il m’a dit "tu rentres chez toi puis dans un jour ou deux, tu nous rejoins".

Ramin

Après cette rencontre, Ramin décide de quitter l’Afghanistan à seulement 14 ans pour entamer le “Game” (terme établi par les migrants et réfugiés pour qualifier leur interminable périple): Iran, Syrie, Turquie, Grèce, Géorgie, Bulgarie, Serbie, Roumanie, Hongrie, Autriche et enfin la Belgique en 2020. Au total, il aura dépensé 10.000 euros pour financer les passeurs avec qui il s’entretenait à l’avance.

Ecouter | Le témoignage de Ramin

Dès son arrivée à Bruxelles, il enregistre une demande de protection internationale à l’Office des Etrangers. La procédure dure 2 ans. Pendant ce temps, Ramin prend des cours de français et travaille légalement comme pizzaiolo. Mais le 16 décembre 2022, le CGRA lui refuse la protection humanitaire. Ramin n’a pas encore 18 ans. Il retente sa chance et introduit un recours.

Résultat : Son récit n’a toujours pas convaincu, la protection internationale lui est donc refusée. Le 18 juin 2023, Ramin perd ses droits. Le 17 septembre 2024, il reçoit de la part de l’Office des Etrangers son premier OQT, et doit quitter la Belgique à la veille des fêtes de Noël.

Place Victor Horta, 12 décembre 2024, Bruxelles

Au premier étage du bâtiment du CGRA, Olivier Brasseur, zigzague entre les différents bureaux. C’est là que se déroulent les entretiens des demandeurs de protection humanitaire après un premier passage à l’office des étrangers. “Chez nous, on organise une longue audition pour examiner si la crainte de persécution est fondée. Si c’est le cas, par exemple si tu es visé pour des raisons politiques ou religieuses, on t’accorde le statut de réfugié. Pour certains pays, cela peut être pour homosexualité. C’est sur base de crainte individuelle. Le deuxième statut, c’est la protection subsidiaire, si tu vis dans un pays en guerre”.

Le CGRA refuse une demande de protection humanitaire sur la base de cinq critères : quand les déclarations ne sont pas jugées crédibles, quand la crainte de persécution n’est pas fondée, s’il existe une possibilité de protection dans le pays d’origine, s’il existe une possibilité de fuite interne dans le pays d’origine ou lorsque le demandeur ne court pas de risque réel de subir des atteintes graves.

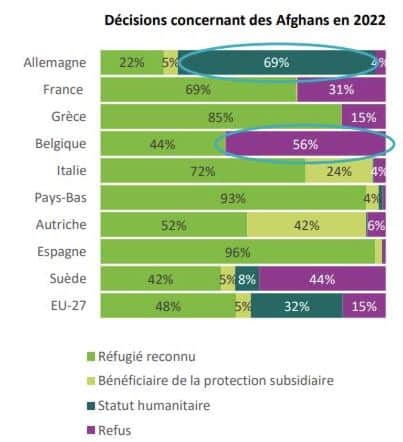

En 2022, la Belgique a enregistré 6156 demandes de protection internationale pour des Afghans. Loin devant la Syrie en deuxième position avec 3545 demandes. 70 % des demandeurs sont des hommes. Selon les derniers chiffres communiqués par le CGRA, seulement 35 % des Afghans ont obtenu en 2023 une protection internationale, alors qu’ils étaient encore 44 % pour l’année 2022. A titre de comparaison, aux Pays-Bas, 97 % des Afghans ont obtenu une protection des autorités la même année. En Autriche, le taux était de 94, %, en Italie de 96 %, en France de 69%. Les taux de reconnaissance des Afghans – soit la part des décisions d’octroi d’une protection rapportée aunombre total de décisions – varient fortement en fonction des États membres de l’Union responsables de l’instruction de la demande d’asile.

Une disparité qui soulève des préoccupations quant à la cohérence des décisions à l’échelle européenne, car une même situation humanitaire et sécuritaire peut être interprétée de manière différente entre voisins européens.

Pour Olivier Brasseur, plusieurs raisons peuvent expliquer ces disparités européennes. Contrairement à nos voisins européens hormis la France, la Belgique n’octroie plus de protection subsidiaire aux Afghans, estimant qu’il n’y a désormais plus de conflit ouvert en Afghanistan.

Il est difficile de comparer les différents pays européens parce que ce ne sont pas les mêmes profils qui arrivent. En France, il y a une grande partie des demandeurs d'asile Afghans Hazaras (minorité ethnique vivant en Afghanistan et au Pakistan, ndlr). S'ils étaient chez nous, on leur accorderait le statut de réfugié, mais ici les demandeurs d’asile sont majoritairement des jeunes pachtounes, (communauté dominante en Afghanistan dont fait partie Ramin, ndlr). Il n’y a pas vraiment de crainte pour eux.

Olivier Brasseur, porte-parole du CGRA

Ces dernières années, les Afghans et les Syriens sont les deux principales nationalités qui demandent l’asile en Belgique. Dans le cas des Afghans, une grande partie des premières demandes de protection ont été introduites par des MENA (mineur étranger non accompagné). A l’image de Ramin, 76% des personnes s’étant déclarées MENA lors de leur demande de protection internationale en 2021 sont de nationalité afghane.

Mais alors comment procède l’administration belge pour analyser les risques courus par les Afghans en cas de retour ? “Pour certains pays comme au Cameroun, au Maroc ou en Ethiopie, cela se fait sur place. Mais pour l’Afghanistan, on n’y va pas” indique Olivier Brasseur. En effet, il n’existe plus de relations diplomatiques entre l’Union Européenne et l’Afghanistan depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021. Alors cela se fait à distance, depuis la Belgique. “On a des OP (officiers de protection, ndlr). Ce sont eux qui traitent les demandes”. Pour analyser une situation humanitaire en profondeur, le CGRA traite avec le CEDOCA, son département de recherche d’information sur les pays d’origine des demandeurs de protection internationale. Il est notamment composé de chercheurs spécialisés qui collectent des informations, produisent des rapports pour les transmettre aux OP.

Parallèlement au CEDOCA, le CGRA s’aligne sur les directives de l’Agence de l’Union Européenne pour l’Asile (AUEA), dont le rôle est de fournir aux pays de l’Union Européenne une assistance opérationnelle et technique afin de mettre en œuvre le régime d’asile européen. “En Belgique, on reprend quasiment tout ce qui est indiqué par l’AUEA” estime Olivier Brasseur. D’autres pays le suivent peut-être moins, ça fait aussi partie de nos différences“.

Les oubliés de la politique d’asile

Concernant l’Afghanistan, la règle est écrite comme telle par le CGRA: le statut de protection subsidiaire ne sera pas octroyé en raison des conditions socioéconomiques ou humanitaires prévalant dans ce pays. Le contexte humanitaire difficile et la famine qui sévit en Afghanistan du fait de la sécheresse ne constitueront donc pas, à eux seuls, des éléments permettant d’obtenir une protection. Des conséquences dramatiques sur les populations afghanes ont pourtant été mesurées par différents organismes internationaux qui font aussi état de sérieuses atteintes aux libertés individuelles et de pauvreté extrême.

Seule lueur parmi tant de malheur, le 4 octobre dernier, la Cour de Justice Européenne a jugé que la seule prise en considération de la nationalité et du sexe suffit pour établir qu’une femme afghane fera l’objet de persécutions en cas de retour dans son pays. Depuis, la quasi-totalité des femmes afghanes demandeuses de protection internationale en Belgique la reçoivent.

■ Safouane Abdessalem invité du 12h30:

En revanche, pour la grande majorité des hommes seuls, c’est la douche froide. Le taux de reconnaissance n’est que de 38%. Pour Oriane Todts, ancienne avocate de L.M ( jeune afghan décédé cité en début d’article), un obstacle supplémentaire vient s’ajouter à ce faible taux: la toute grande majorité des dossiers des demandeurs d’asile afghans sont traités selon une procédure en néerlandais. Visiblement, il existe une grande différence de traitement des recours en la matière d’asile selon que le dossier est en français ou en néerlandais.

Du côté néerlandophone, obtenir une décision favorable est particulièrement difficile, si pas impossible. Pour l'année 2022, pour l'ensemble des dossiers d'asile traités en néerlandais, toutes nationalités confondues, 7,7 % des demandeurs ont obtenu un réexamen de leur dossier par l'annulation de la décision qu'ils avaient reçue, et seulement 1,5 % des demandeurs ont obtenu une protection, alors que du côté francophone ils étaient 9,5 % à obtenir une protection (soit six fois plus, ndlr) et 27 % à pouvoir voir leur dossier réexaminé

Ramin ne fait pas exception à la règle. Bien qu’il ait appris le français et travaillé en Belgique francophone, son rapport du CGRA, long d’une dizaine de pages, est écrit en néerlandais. Plusieurs points sont soulevés, à savoir la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan, l’historique migratoire des afghans ces dernières années, ou encore la crainte de persécution en cas de retour pour cause d’”occidentalisation” en Belgique.

Dans son rapport, le CGRA rappelle à Ramin qu’il a toujours des contacts avec des proches afghans. “Par conséquent, on ne peut pas supposer que vous avez renoncé aux valeurs afghanes ou que vous ne serez plus en mesure de les assimiler à votre retour. Le fait qu’un afghan soit considéré comme occidentalisé dépend d’éléments individuels. Dans votre cas, vous ne fournissez aucun élément concret qui démontrerait qu’en cas de retour, vous serez perçu si négativement”. En ce qui concerne la situation sécuritaire, le CGRA estime qu’elle est meilleure depuis la prise du pouvoir des talibans, les violences actuelles étant de nature ciblée, visent principalement des anciens membres de l’armée, des journalistes, des militants et du personnel de l’ONU. “Si des attentats et des incidents se produisent toujours, il s’agit principalement de violences ciblées. L’on n’observe plus de risque réel d’être victime d’une violence aveugle en Afghanistan.”

Pour savoir comment le CGRA en est arrivé à cette conclusion, il faut décortiquer son rapport réalisé dans le cadre de la demande d’asile de Ramin. “Les talibans ne peuvent plus surveiller tout le monde sur le territoire et traquer systématiquement tout opposant. Les points de contrôle sont principalement situés dans les capitales provinciales. Les talibans sont incapables de suivre et contrôler tous les rapatriés”.

Parmi les arguments du dossier évoqués par le CGRA figure également un aspect démographique concernant les demandeurs de protection internationale afghans: L’émigration serait une composante importante, “un phénomène enraciné dans l’histoire et la culture afghane. Même après la prise du pouvoir des talibans, le désir d’émigrer reste élevé principalement parmi les Afghans très instruits et les Afghans de moins de 30 ans”.

C’est donc un non pour Ramin. Mais face au durcissement de la politique à l’égard des Afghans, il existe une réalité méconnue du grand public et qui rend leur situation en Belgique tout à fait exceptionnelle. Depuis août 2021, les retours forcés en Afghanistan sont suspendus au sein de l’Union Européenne. Il est toutefois possible pour un Afghan vivant en Belgique de retourner dans son pays d’origine, mais cela doit se faire sur la base de retour volontaire. Ramin en est à sa 4ème réponse négative. Sous OQT depuis peu, il ne compte pas pour l’instant quitter la Belgique, après y avoir appris le français et travaillé pendant plusieurs années.

► Lire aussi | Persona non grata (2/3) | “Fabrique de sans-papiers”

► Lire aussi | Persona non grata (3/3) | “Sans papiers, sans droits, sans abris”

Reportage | Ce dimanche, Nicole de Moor a proposé une “solution” pour expulser des demandeurs d’asile afghans. Les associations dénoncent sa dangerosité:

BX1 est fièrement propulsé par WordPress