Carte blanche – Elections et futur·es travailleur·euses des arts et de la culture: huit priorités

Une quarantaine d’étudiants engagés dans un master socioculturel ont listé les huit priorités qu’ils “souhaitent glisser à l’oreille des candidat∙es aux élections à venir” en tant que “futur·es travailleur·euses des arts et de la culture.” Ils précisent avoir “rencontré des personnalités de terrain”, et “des représentant.es des quatre partis les plus en forme dans les sondages à Bruxelles et en Wallonie, en septembre 2023 : la députée et ancienne ministre de la Culture Fadila Laanan (PS), le député Charles Gardier (MR), la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Écolo) et le député Jan Busselen (PTB).”

L’intégralité de leur carte blanche:

Carte blanche des étudiant.es de Master socioculturel 1

Nous sommes uen quarantaine d’étudiant∙es engagé∙es dans un master socioculturel. Nous avons la vingtaine toute jeune et un avenir rempli de questions. Dans une ou deux années, nous serons pour la plupart des acteur·ices professionnel·les des arts, de la culture ou de l’éducation permanente.

En 2024, nous allons voter pour tous les niveaux de pouvoirs. Comme d’autres matières, la culture touche toutes les strates de nos politiques publiques. Alors que tous nos gouvernements sont en pression budgétaire, nous souhaitons saisir l’occasion de tenter un strike constructif plutôt que de rester spectateur·ices du désinvestissement public dans des secteurs essentiels au bien vivre ensemble et au bien-être de chaque personne qui « habite » (au sens large) le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour viser au plus juste, nous avons rencontré des personnalités de terrain, nous avons forgé notre opinion sur les enjeux des prochaines années et nous nous sommes jeté∙es dans l’arène politique pour évaluer le différentiel entre nécessités pragmatiques et intentions électorales. Nous avons rencontré des représentant.es des quatre partis les plus en forme dans les sondages à Bruxelles et en Wallonie, en septembre 2023 : la députée et ancienne ministre de la Culture Fadila Laanan (PS), le député Charles Gardier (MR), la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Écolo) et le député Jan Busselen (PTB).

À l’issue de ces rencontres, nous avons relevé huit priorités que nous souhaitons glisser à l’oreille des candidat∙es aux élections à venir. Elles n’ont pas fait grand débat entre nous. Espérons qu’elles tomberont aussi sous le sens pour nos représentant∙es politiques, plutôt que dans l’oubli.

1. LE BUDGET DE L’ÉDUCATION PERMANENTE (EP)

L’EP est une porte d’entrée à la démocratie culturelle et une condition de démocratie en général. Pour considérer ce secteur, il faut d’abord en comprendre l’importance et cela passe par le dialogue. Sauf que, lors des rencontres avec les représentant·es politiques, nous avons ressenti une méconnaissance de ce secteur, de ses missions, de ses moyens, alors même qu’il est fortement mis en avant dans la Déclaration de Politique Communautaire de ce gouvernement.

Nous craignons que l’Education Permanente soit traitée comme un secteur annexe et nous pensons qu’il est essentiel de la repositionner au cœur des politiques publiques, pour faire société. Concrètement, nous espérons que les prochains gouvernements communautaires immuniseront le budget alloué à l’EP et prévoiront une trajectoire allant vers son augmentation dans un horizon tout proche.

Par ailleurs, il conviendrait de réduire les démarches administratives et d’accorder plus de confiance et d’autonomie aux associations par rapport à l’état et notamment sur la gestion et la finitude des dossiers. Quand on impose trop, on empêche les institutions de construire le chemin pour y arriver avec les gens.

2. TOURISME VS CULTURE

La culture est captée par des opérateurs commerciaux qui les recycle à des fins touristiques. Ils ne visent pas l’appropriation par la population mais la marchandisation de nos outils de la culture. Tous les partis nous ont confirmé l’importance de rendre la culture accessible dans un maximum de langues. Cependant, iels n’expriment pas clairement où devrait être mise la priorité entre langues locales et touristiques.

Il nous semble donc important que les différentes politiques culturelles adoptent une ligne claire en soutenant et en finançant les projets qui contribuent à l’émancipation et à l’édification des populations locales plutôt qu’à l’attraction des touristes, en y mettant des moyens concrets tels que l’accessibilité de ces objets culturels prioritairement dans les langues véhiculaires, à savoir, à Bruxelles, le français, le néerlandais, l’anglais, l’arabe et l’espagnol. À titre indicatif, Bozar propose des visites en français, néerlandais, allemand ou anglais ; sur demande : espagnol, italien, turc, hindi, gujarati. Il faut trouver l’équilibre et déformater la pensée.

3. LA RELANCE D’UN GUICHET DES ARTS

Les quatre partis rencontrés s’accordent sur ce point. D’ailleurs, c’est une promesse importante de la Déclaration de Politique Communautaire 2019-2024 en FW-B, « pour renseigner et accompagner tout artiste ou porteur de projets dans son bassin de vie (conseils juridiques, promotion, soutien administratif, partenariats potentiels) ». Il y a bien un guichet électronique au niveau fédéral (Working in the arts), mais la FW-B n’a pas embrayé avec un dispositif communautaire. En Flandre, les artistes recourent au Kultuur Loket. Il serait pertinent de s’en inspirer vu que ce dispositif semble convaincre.

Mais la ministre Linart nous a expliqué que la balle était dans le camp de Rudi Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise, pendant que le MR estime que la balle est plutôt dans le camp de la ministre Linart. Jeu, set et match, le PTB va plus loin et suggère un guichet unique avec des antennes décentralisées sur l’ensemble du territoire, comme une reconversion des regrettés points culture ?

4. LE CADASTRE DES MÉTIERS DES ARTS ET DE LA CULTURE

Un cadastre des métiers des arts permettrait de quantifier les retombées économiques et les emplois généré par ce secteur, de renforcer sa légitimité. Le gouvernement de la FW-B s’y est engagé pour la législature 2019-2024. Tous les partis ont confirmé cette nécessité mais ils ne s’accordent pas sur le contenu de ce cadastre : le PTB dit vouloir une grille claire et large qui inclut le plus de monde possible ; Écolo parle de définir le périmètre mais sans se mouiller ; le PS n’intègrerait dans le cadastre que les détenteur·ices du statut d’artiste ; le MR souhaite une vision claire de l’impact économique du secteur culturel mais accuse les syndicats de bloquer pour éviter de favoriser une catégorie de travailleur·euses. Faudra-t-il encore une législature pour définir le périmètre des métiers artistiques ?

5. NOUVELLE GOUVERNANCE CULTURELLE > DÉPOLITISATION DES CA DES ASBL ARTISTIQUES ET CULTURELLES

La partie III du décret sur la nouvelle gouvernance culturelle voté en 2019 par le Parlement de la Communauté française prévoit « des mesures visant à garantir l’autonomie culturelle des opérateurs », notamment par la dépolitisation des organes de gouvernance. Une évidence quand on se rappelle que les asbl ressortent du droit privé. Mais, alors que le principe est coulé dans un décret, les partis n’ont pas pu se mettre d’accord sur sa mise en application et se retranchent derrière le Pacte culturel conclu en 1972 pour protéger les « minorités philosophiques et idéologiques ». D’une part, nous n’y lisons pas une mention directe aux partis politiques ; d’autre part cela invite à se demander si les partis représentent ces minorités justement. Cela reviendrait à nier que des tendances philosophiques/idéologiques émergent en dehors des partis (féminisme, droits des personnes lgbtqia+, lutte antiraciste). La culture aide justement à les faire émerger. En quoi donc la présence des partis dans les Organes d’Administration garantit-elle cette diversité ? D’autant plus que, comme le journaliste Alain Lallemand, nous l’a fait remarquer, le texte du Pacte culturel lui-même dit explicitement que la diversité peut être garantie autrement.

Évoquant les possibilités d’une application directe et stricte du décret, nous avons provoqué l’étonnement des partis, y compris de ceux qui l’ont voté. Leurs arguments cafouilleux ont achevé de nous convaincre : leur présence dans les OA favorisent certains projets et ne laisse pas les mêmes chances à toutes les structures. Par ailleurs, si cette porte n’est pas fermée, elle reste aussi ouverte pour les partis d’extrême droite, comme on a pu le vivre en Flandre.

6. L’ÉLOIGNEMENT SOCIAL ET GÉOGRAPHIQUE

Fort·es des réflexions de Christine Mahy, Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, nous pensons que la démocratie culturelle, c’est reconnaitre le potentiel culturel de tout le monde et que chaque outils culturel soit accessible à tout le monde, prioritairement à celleux qui ont le plus perdu s’il ne peut être là pour tous·tes. Les perdant·es n’ont pas choisi de perdre. Le choix libre de soi n’existe jamais complètement. Il est pétri de rencontres, d’obligations, de contraintes, de déceptions… Personne ne se fait tout seul, la méritocratie individuelle n’existe pas. L’ensemble de la collectivité contribue à nos succès et parcours individuels.

Vivre en démocratie passe en grande partie par une gestion politique et budgétaire structurelles, équitables et portées vers les minorités sociales en priorité. A contrario, la répartition du budget de l’administration générale de la culture est totalement inégale : « 43% des dépenses sont destinées à des opérateurs culturels ayant leur siège à Bruxelles » (Focus Culture FW-B 2022) ». Même à considérer la présence « d’acteurs particulièrement importants » et « un rayonnement qui dépasse leur lieu d’établissement, sans que celui-ci puisse être quantifié », nous sommes frappé·es par le décalage avec les 3% dont doit se satisfaire la province du Luxembourg. À indicateurs égaux, il y a moins d’argent par tête dans cette province et c’est un rapport de force de le démontrer dans le cadre d’une politique inégalitaire pensée par un endroit supérieur sans connaitre le territoire.

Il faudra poursuivre l’amélioration de l’offre culturelle dans les zones oubliées, plus de moyens et d’outillages. C’est une question de justice et … Christine is a Queen !

7. DROITS DE MONSTRATION

L’absence de rémunération des artistes est une mauvaise habitude, y compris dans les grosses institutions. On nous a parlé d’un centre d’art qui bénéficie d’une subvention avoisinant le million d’euros et qui consacre seulement 65.000,00 euros aux prestations artistiques. Or, sans artiste, pas d’expo. Mais la visibilité n’est pas une rémunération, elle ne donne pas accès aux droits sociaux.

Sans règlementation, sans médiation et sans cadre collectif conventionnel, comment corriger les priorités des centres d’art pour que les artistes ne restent pas en bout de chaine et qu’ils adaptent les budgets prévisionnels dans les demandes de subsides (frais de production, rémunération du travail et droits de monstration) ?

Comme cela se pratique dans d’autres pays proches de nous, la FAP (fédération des arts plastiques) a mis en place un calculateur qui permettrait aux artistes de revendiquer une rémunération décente et juste du droit de monstration, dans les établissements subsidiés.

Tous les partis se sont montrés favorables à cet outil. Gageons que nous le retrouverons dans les prochaines Déclarations de Politique en communautés et en régions, et que des budgets spécifiques seront dédiés à son application.

8. QUESTION DE GENRE

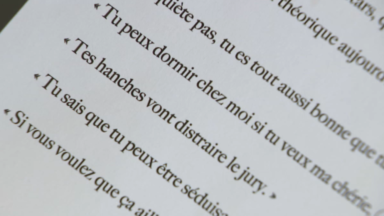

Dans sa biographie en ligne, un intervenant cite ses artistes préférés. Sur 15, pas une seule femme. Il nous a expliqué que probablement naturellement « il apprécie les personnes qui lui ressemblent ».

Une étude SCIVIAS a été menée en Fédération Wallonie-Bruxelles sur 13 festivals en 2022 et 36 en 2023. Elle met en avant des chiffres sur la répartition genrée des programmations : 78% d’hommes et 21% de femmes en 2022 ; 66% d’hommes et 34% de femmes en 2023. « On pourrait dire qu’il y a de l’espoir. Mais l’espoir, ça va deux minutes. »

Qu’est-ce que cela dit de la société quand on offre des représentations qui ne ressemblent qu’à un pan de la population, le dominant. Qu’est-ce que les politiciens de la culture font de ce constat ? De nos rencontres ressort que la route sera encore longue, alors pourvu qu’elle soit belle… Selon nous, elle passera par des réseaux collaboratifs, des programmations repensées en termes d’horaires et de visibilité, des équipes genrées et pourquoi pas des quotas ? « Souvent décriés de par leur caractère imposé, les quotas vont bien plus loin qu’une simple obligation, ils permettent de créer l’habitude et de normaliser les pratiques. » https://scivias.be/2023/07/26/festivals-solutions-et-outils-pour-des-programmations-vraiment-paritaires/

CONCLUSION

Le monde de la culture en Belgique fait face à de nombreux défis tels que l’accès aux droits sociaux, la précarité des métiers artistiques et techniques, le travail invisible, l’accès à la culture pour tous∙tes, les inégalités à l’égard des femmes et des minorités de genre…

Nous avons eu l’occasion de rencontrer quatre personnalités politiques et leur avons demandé quelles seront les trois actions concrètes prioritaires dans le secteur des arts et de la culture si leur parti entre au prochain gouvernement de la FW-B. Les voici en guise de conclusion :

Le PTB s’engage, par la voix du député Jan Busselen, à tout mettre en œuvre pour refinancer les régions et les communautés et taxer les grosses fortunes en faveur de l’audiovisuel. La culture refinancée contribuera à diminuer la précarité des emplois artistiques.

À travers la ministre de la Culture, Bénédicte Linart, Écolo s’engage à améliorer l’accès à la culture (territorial/géographique, financier, symbolique), à renforcer les outils de proximité (centres culturels, bibliothèques…) et à garantir une meilleure rémunération des artistes et des technicien·nes.

Selon la députée Fadila Laanan, le PS s’engage à renforcer la démocratisation de la culture, à offrir un meilleur soutien aux artistes à travers un renforcement de leur statut, à accompagner la transition numérique et écologique.

Au MR, le député Charles Gardier nous dit qu’on s’engage à améliorer et élargir le statut d’artiste, à valoriser les artistes belges sur le territoire grâce aux pouvoirs publics et aux médias, à promouvoir les artistes belges à l’international et à encourager les collaborations.

Voir aussi | Mont des Arts spécial élections – Vers quelle politique culturelle?